一、 米酵菌酸中毒事件相關案例

- 印尼-椰子天貝(一種椰奶及椰油壓揉成的餅)

- 莫三比克-發酵玉米粉自製的粟酒

- 中國-酸湯子(玉米水磨發酵後做的一種粗麵條)、粿條、河粉、黑木耳

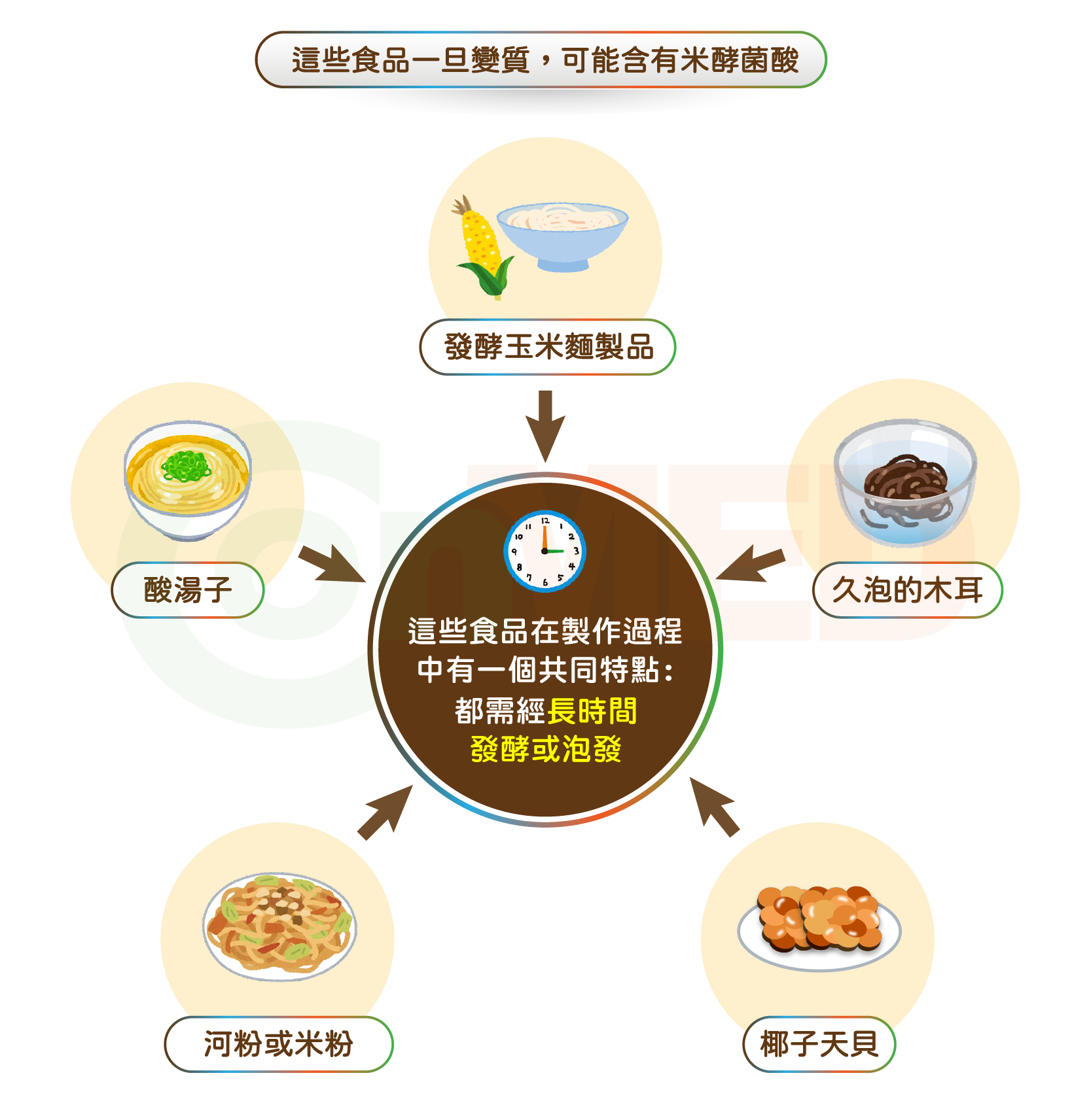

二、 米酵菌酸存在食物

- 變質澱粉類產品(糯米、小米、高粱米、馬鈴薯粉與玉米粉等)

- 變質的木耳、銀耳

- 完全或不完全發酵的玉米、椰子製品

三、 食物中的共同觀點

造成中毒的食品在製作過程中有共通點→都需經長時間發酵或泡發。

發酵食品

穀物、馬鈴薯類、木耳和銀耳,發酵過程中外來菌種汙染。

環境保存不良

米、麵等澱粉類食物,在製作過程中,如環境不衛生、原料變質、溫度控制或儲存不當如:泡發過久、潮濕等都可能被汙染。

四、 米酵菌酸(Bongkrekic acid, BA)如何產生的?

米酵菌酸是由「唐菖蒲伯克氏菌」(Burkholderia gladioli ),舊稱:椰毒假單孢菌,產生的一種毒素,主要攻擊細胞的粒線體能量,造成猛爆性多重器官衰竭。

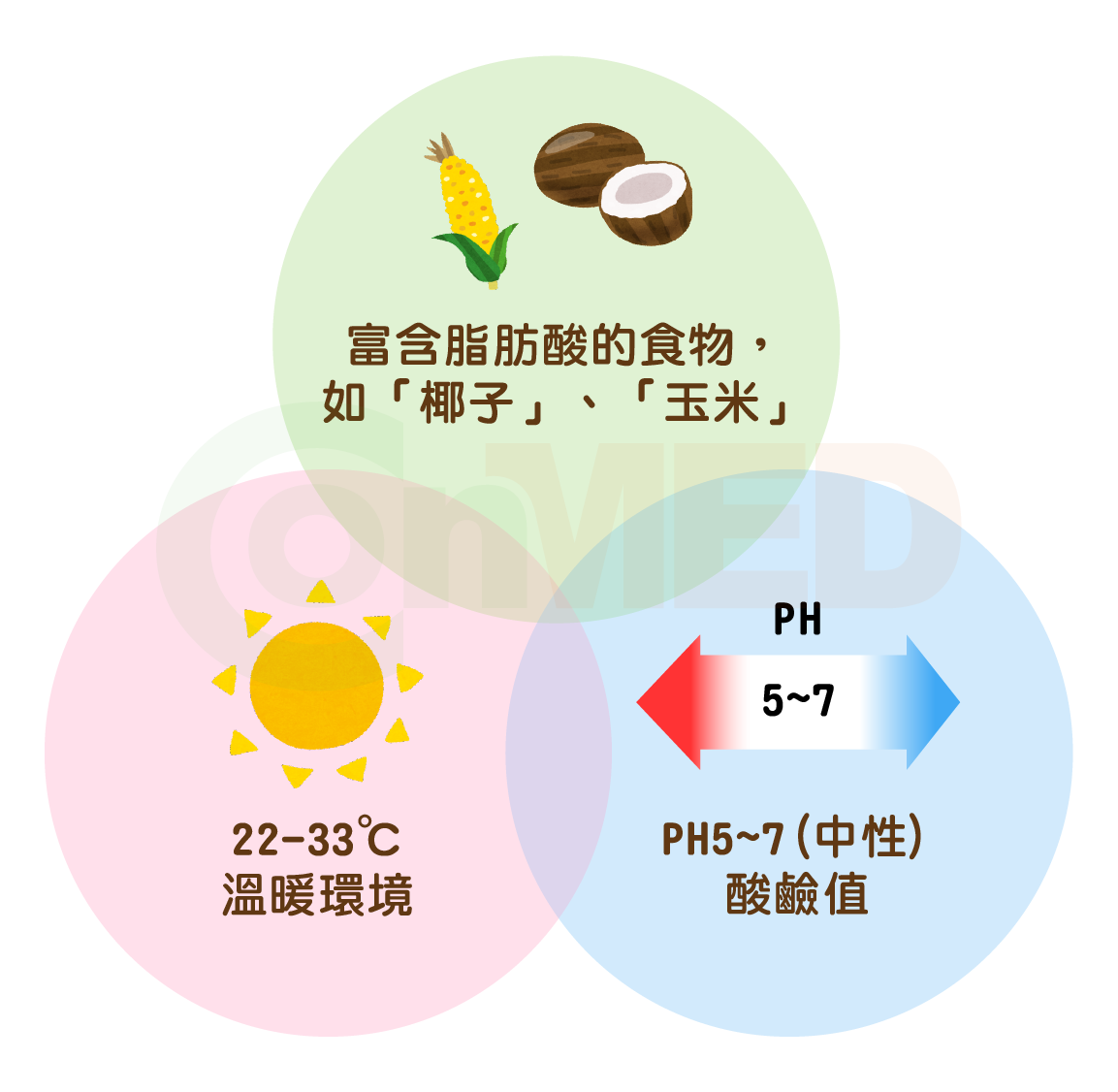

五、米酵菌酸生存環境

- 富含脂肪酸的食物,如「椰子」、「玉米」

- 22-33℃溫暖環境

- 酸鹼值PH5~7(中性)

六、中毒症狀

- 接觸米酵菌酸汙染食品後潛伏期為1~10小時,主要影響器官為大腦、肝、腎。

- 頭暈不適,暈眩、嗜睡

- 腸胃問題嘔吐、腹痛、腹瀉、血便、血尿

- 出汗過多、心悸

七、如何預防

目前所知米酵菌酸毒性極強,1毫克致死率高達40%以上,且毒素極耐高溫,就算用120°C加熱一小時,毒性依舊存在。現階段醫學尚未有專門治療米酵菌酸中毒的特效藥,一般治療上只能給予患者支持性療法。

需注意的是,被米酵菌酸感染的食物,味道、外觀都不會改變,因此無法被察覺,只能在原物料上管理才能預防,就目前經驗來看,能預防米酵菌酸中毒的分法就是避開高風險食物的消費。

- 在外用餐時,觀察餐飲烹調環境是否有衛生疑慮、髒亂

- 購買時食材時,選擇合格食品安全標章(GMP、HACCP)的原料廠工廠來源把關。